| 人物简介 | 作品欣赏 | 相关文章 |

萧蜕的书法、学识和为人

作者:李海珉 吴江柳亚子纪念馆

号称“虞山第一书家”的萧蜕(1876-1958),篆、籀、隶、楷、行、草各体皆备。他的书法理论,常有别出心裁的独到见解;他学养深厚,能诗能文,博通经史,精通古文字学;他医术高明,在地理、博物等方面也有相当的知识储备。萧蜕为人谦和,性情敦厚,一介文弱书生身逢乱世,虽不能上阵杀敌,但他深明大义,决不向权贵及变节分子折腰。

书 法

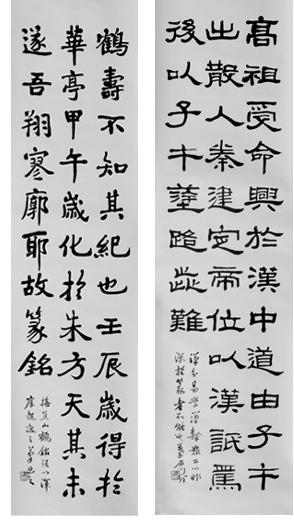

萧蜕的隶书, 出入汉碑,正如他在《萧蜕公小传》中说自己出入《张迁》、《礼器》、《石门》、《衡方》诸碑,还在《封龙山》、《曹全》、《华山》、《褒斜道》、《鲁峻》等刻石上下过功夫,晚年的隶书创作,融汇《封龙山》、《华山》、《曹全》诸刻体势,随兴而变,大有自造的意韵。中青年时期多拟作和临摹,本文引录的“高祖受命”条幅,临摹的就是素有隶中草书之称的《石门颂》,随意洒脱,雄健舒和,又不乏大方。

出入汉碑,正如他在《萧蜕公小传》中说自己出入《张迁》、《礼器》、《石门》、《衡方》诸碑,还在《封龙山》、《曹全》、《华山》、《褒斜道》、《鲁峻》等刻石上下过功夫,晚年的隶书创作,融汇《封龙山》、《华山》、《曹全》诸刻体势,随兴而变,大有自造的意韵。中青年时期多拟作和临摹,本文引录的“高祖受命”条幅,临摹的就是素有隶中草书之称的《石门颂》,随意洒脱,雄健舒和,又不乏大方。

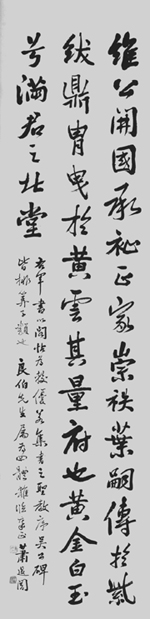

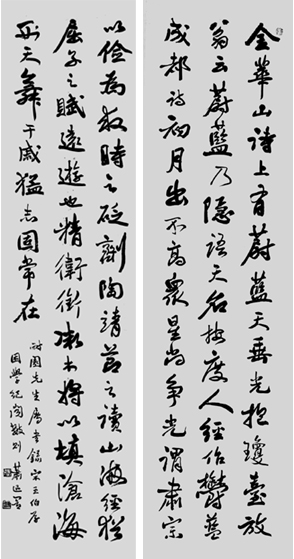

萧蜕早年的正书与行书,结体、用笔出欧阳通的《道因法师碑》,后学《瘗鹤铭》和淳化《阁帖》。本文引录了《鹤寿不知其纪也》正书条幅,基本除源于欧阳通,也得力于《瘗鹤铭》。欧书由隶化出,《瘗鹤铭》点画飞动,笔势开张,颇多隶书遗意。萧蜕心领神会,故而所书多有隶法,形貌方峻,纯粹中锋运笔,毫无偏侧。萧蜕不喜魏碑的用笔,认为魏碑笔法为匠人凿刻所掩,只欣赏它茂密的结体,运用正书。王羲之面目众多,历经一千多年的流传,难免鱼龙混杂,他认定书圣的《阁帖》,用笔方圆自适、沉着痛快,笔笔蹲锋入纸,书幅飞动流利而遒美劲健,体势自然又千变万化。本文引录的《维公开国》行书条幅,自有王书特色。萧蜕中年开始博采众长,师法苏轼、米芾、黄道周和刘石庵,晚年致力于李邕《端州石室记》及《麓山寺碑》,因而面目较多,不可端倪,有的如东坡的丰腴,有的如米芾的沉着超逸,有的如黄道周的遒劲酣畅,也有的如刘石庵的柔和而饱满。本文除《维公开国》外,还有两个行书条幅和一个四屏条,观赏之后,定能首肯所评不虚。

萧蜕晚年致力于草书,他的草书上承隋贤的《出师颂》,于明清则学傅青主而兼收他家之长。本文没有专门引录草书,不过从四屏条、正书、行书和篆书的行草落款中,约略可见一斑,体势兼有北碑笔法与章草笔势。

萧蜕书法中最为人称道的当属篆书。

对于萧氏的篆书,一般认为源自吴昌硕,说萧早年通过沈石友结识缶庐,深得缶庐的笔法。否定者则认为,萧氏的《萧蜕公小传》中自称“蜕于书无不工,篆尤精,初学完白,上窥周、秦、汉代金石遗文,而折衷于《石鼓》,能融大小二篆为一,不知者谓拟缶庐,其实自有造也”。

从本文介绍的萧蜕的三件篆书手迹来看,说萧氏专学吴昌硕,不妥;说不学吴昌硕,也不对。应当说,萧蜕早年钻研过吴氏的笔法,尤其是吴氏的《石鼓文》。本文引录萧蜕的一件临《石鼓文》手迹(见22页彩图),落款有“橅石鼓未脱安吉科臼为恨”一语,浙江安吉是吴昌硕的出生地,这里以安吉借代人名。萧氏这一落款潜在信息很多:首先,对吴昌硕所书的石鼓文,萧蜕曾专心作过临摹,而且一定多次临写;其次,萧蜕力求出脱安吉科臼,当时,准确的说应该是好长一段时间仍然处于“安吉科臼”之中,一个“恨”字,即道出了萧蜕的遗憾。

一个“恨”字,充分透露了萧蜕学书善于思考的特点。萧蜕钻得进,出得来,他充分认识到缶庐于《石鼓》的造诣,同样也深知吴氏《石鼓》的弊病:刚有馀而柔不足,结体缩项耸肩,一股浓重的霸悍欹侧之气。萧蜕学书,众采百家之长,他对《泰山刻石》、《石鼓文》及金文《秦公簋》等悉心研习,尽力追摹。萧蜕认为“篆书贵圆转自如,贵柔中有刚,必须写得方、写得扁,方是好手”。 因而他又取法汉碑额及《嵩山少室石阙铭》、《嵩山开母庙石阙铭》等汉篆。

同时又向近代文字学家学习,比如“绵桐馆主”——贵州贵筑(今贵阳)县的杨调元(1851-1911),精通文字学,擅长篆书,杨留下的《绵桐馆词》等著作,萧蜕都认真研究,汲取营养,努力酝酿出自身的风格。

萧的篆体与昌硕相比,有相当的差别。吴书左低右高,倾斜幅度很大,萧书则平稳柔和,用笔凝练圆活,结构紧凑多变,从容含蓄,刚健秀拔而又生机盎然。

有些书家评论说,吴昌硕的篆书有骨力有气势,古拙苍劲,质朴而浑厚;萧蜕过于平稳柔和,显现媚态。其实,二者就如粗犷彪悍的汉子与婀娜多姿的女子,前者雄健壮美,一派阳刚之气,就像铁板铜琶的山东大汉,后者静谧柔美,犹如豆蔻年华的少女,亭亭玉立。岂可强求婀娜的少女同时具备粗犷之美?

当然,萧蜕某些篆书有些刻意、有些媚俗,也不容讳言。记得萧氏的门人沙曼翁有过如下记述:“有少年名汪幼鸣,学书甚有所得,尝于广庭评论萧老师的字不古,众皆愕然。弟子相告,老师闻而叹曰:‘此生卓具眼神!笺庄代鬻余字,多用撒金之笺,以投俗客之好,墨色须丰润,务去老劲荒率之举,焉能高古?’”(沙曼翁、华人德《记萧蜕庵老师及其书法》1986年《中国书法》第二期)这一细节在显现萧蜕雅量之馀,也道出了无奈的真实。萧蜕为了生活,长年卖字。卖字必定受制于买主,因此常在幅式、材料以至书写等等方面满足买主的要求,而多数买主是学识不足、未通书艺的。书法的字形意态多、墨色的变化大、情调意趣高古者往往乏人问津,为了投俗客之好,于是就多作字形工稳、布局整齐、运笔流丽、墨色均匀的书作。且看其篆书《秋浦歌一章》(见23页彩图),尽管功力非凡,但不可讳言,正是典型的为此类买主而落笔的墨迹。长此以往,习惯成自然,必然有碍于书法艺术的本真及应当达到的审美高度。由于篆书比其他书体的价格高,常常双倍取润,因此萧氏为其最得意的书体,留下了不少遗憾与无奈。

学 识

萧蜕一生治学勤奋,尤其以中年时期最为活跃。他广观博览,因而知识面较一般读书人为宽,兼及社会、自然二科。尤其是书法理论,更有他独到的心得。

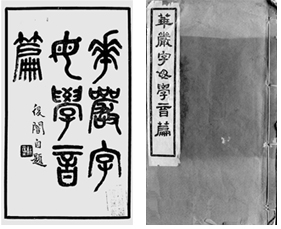

在《萧蜕公小传》中,他说自己“尝作《近代书评》一篇,词旨渊邃,人比之钟嵘《诗品》”,还列出了他《说文建首溯源》、《音韵发伏》、《华严字母学音篇》、《文字探源》、《文字学浅说》、《劲草庐文钞》、《蜕庵诗钞》、《铄迦罗心宝笔记》、《小晴云馆论书》、《医屑》等著作,另外,还有《习字速成法》、《小学百问》、《书道八法》,在石梅公校教书期间,他在《石梅公校杂志》上发表过有关地理的论文。可见,萧蜕学问涉及领域众多,文学、诗学、古文字学、音韵学、书学、医学、地理等均有建树。

萧蜕为民国年间吴江县银行总经理王耐园先生书写四屏条,落款中有“录宋王伯厚《困学纪闻》数则”。王伯厚(1223-1296),名应麟,伯厚为字,此公一向钻研经史百家,对于天文地理也时有心得,笔记《困学纪闻》20卷,成书于元初,王伯厚的考证札记,有评述有见地,其中河渠、田制、漕运等颇有史料价值。蜕庵对《困学纪闻》下过功夫。

本文引录萧蜕的一件行书手迹(见21页彩图),是南宋朱熹(1130-1200)的五言排律。萧蜕喜欢朱熹,一则因为朱子在经学、史学、文学和乐律方面都有成果;二则,朱子对自然科学有所研究,萧蜕由中医中药出发,对植物、矿物等自然科学作过调研,所以,对朱熹颇有兴趣。

本文引录的篆书对联(见26页彩图),落款中萧蜕有“绵桐馆集南北史”一语。绵桐馆是杨调元的书斋,杨是光绪年间进士,历官知县和知州,平生酷嗜书史,擅长篆书,勤于著述,刊有《驯篡堂丛书》,另有《绵桐馆集联汇刻》传世。对杨调元的书法及著述,萧蜕一一了然于胸。

萧蜕的《近代书评》发表后,广受好评。在此文中 ,萧认为书学极盛于清,跨宋越明,有四大特点:“精研六书,综合八体,周鼎秦量,编摩入微,一长也;远规两汉,旁绍六朝,造像摩崖,并隶柔翰,二长也;碑帖殊宗,真行异轨,黜钟王之孽派,纳书学于大同,三长也;唯以朴茂为本,不以顿挫弄姿,以拙还醇,以真合道,四长也。”此评卓有见地。萧又认为“要其工力既深,与天相遇。拙不乖时,巧不伤雅,是其至焉”。总论后面,他列出了道光、咸丰以至民国初年的书家,从包世臣至康有为凡38人,逐一加以评论,每人都只寥寥13字,比喻形象生动,所论精辟。对末列徐三庚、汪洵、陆润庠、康有为等人,认定他们功力不够,有“袖海(徐三庚)以下,等于自郐”之说。

,萧认为书学极盛于清,跨宋越明,有四大特点:“精研六书,综合八体,周鼎秦量,编摩入微,一长也;远规两汉,旁绍六朝,造像摩崖,并隶柔翰,二长也;碑帖殊宗,真行异轨,黜钟王之孽派,纳书学于大同,三长也;唯以朴茂为本,不以顿挫弄姿,以拙还醇,以真合道,四长也。”此评卓有见地。萧又认为“要其工力既深,与天相遇。拙不乖时,巧不伤雅,是其至焉”。总论后面,他列出了道光、咸丰以至民国初年的书家,从包世臣至康有为凡38人,逐一加以评论,每人都只寥寥13字,比喻形象生动,所论精辟。对末列徐三庚、汪洵、陆润庠、康有为等人,认定他们功力不够,有“袖海(徐三庚)以下,等于自郐”之说。

《习字速成法》为书法基础教材。分设“叙论”、“姿势”、“执笔法”、“指法”、“腕法”、“运笔”、“与纸墨笔砚之关系”、“永字八法”、“八病”、“间架结构四十法”共十章,归纳流行的正确学书法。其中“八病”一章,指出了用笔中常见的八种病状;“间架结构四十八法”,则在古来相传的技法上去掉繁复,详加解释,见解独到。当时,这种实用教材非常之少,此书对书法的教育普及意义重大。

《小学百问》以问答的形式,解述了有关古文字学和音韵学各个方面的100个问题。语言通俗易懂,深入浅出,论理明晰,又辅之以字例剖析,足见他学问功底之深和为文之朴实透彻。

对于书法,萧蜕非常看重书论,看重基本功。他说:握管当懂得力学,以笔尖为重心,大、食、中三指为力点,强调中锋入笔。主张“学书先从楷书入手,以欧阳询、虞世南为正宗。欧字得力于王羲之,虞字得力于王献之,羲之以神胜,献之以韵胜,二者截然不同,久审方知”。他在前人永字八法的基础上,又提出书法必须:理、法、意、骨、筋、肉、气、韵皆全,谓之有笔有墨。

萧蜕认为:“书法之妙,在于疏密,魏书内密而外疏,唐书外密而内疏,学者通其意,则南北一家。否则学魏为伪体,学唐为匠体,无一是处。”“书法虽小道,要具三元素:一曰书学,二曰书道,三曰书法,三者以学为本,以法为末,以道为用,离其一,则非正法也。”“一碑须学一百次,方可入门而升堂,由堂而室,由室而奥,由奥而出后门,复由后门而绕宅,再进前门,复从后门出,则整个状况,均得了然。”“《兰亭》、《圣教》当勤学,《十三行》亦时时展阅,道因少写而多看,则自能得益。”

萧氏学书,有头脑,有恒心,他说:“学苏当学其沉着痛快,不可学其倾侧;学黄山谷当学他的朗秀,不可学他的曼衍;学李北海当学其运臂直来直去,弄硬弓的手段。学习之法,在乎日夕相对。”“明代书人,以行草著称。故明人只限于帖学,碑学则百无一人,篆隶则千无一人。而明人草书,前惟王雅宜,后则董香光,最后则傅青主,祝枝山、王觉斯,皆魔道也。”

以上数则转录自郑逸梅《萧蜕庵的书艺》。萧氏的书法见地,喜欢在书法之后的题跋、落款中任意挥洒,本文引录的墨迹中也有:

右军书以《阁帖》为较优,若集书之《圣教序》、《吴公碑》皆排算子之类也。(见《行书维公开国》条幅,36页)

橅焦山鹤铭,须以浑厚超逸之笔出之。(见《橅瘗鹤铭》条幅,本页)

汉分易学,汉隶难工,以非深于篆者不能也。(见《临石门颂》条幅,本页)

萧氏晚年成为佛教徒,同时仍旧是艺术家。世间的艺术需要宗教式的虔诚,宗教又需要艺术上的美境,于是礼佛与书法就可以和谐地结合了。萧蜕多次主张以佛理来参书理,他说:“书法当学而思,思而学,若学而不思,思而不学,皆不可也。佛学由解而疑,由疑而参,参而悟,不解不会疑,不疑不会参,不参不会悟,不悟不会成。书法然,一切无不然。”

萧蜕中青年时代治学勤勉,成就日著,本可以得到更大发展,可惜他奉佛后不再积极进取,其他学问相对来说都有不同程度的荒疏。唯独书法一艺,依然逐日滋养。一则,因为书法是他谋生的手段,更是他的精神寄托。因此,萧蜕几经蜕变,自成风格,终于在中国书法史上占有一席地,被誉为“虞山第一书家”、“江南大书家”。

为 人

萧蜕从小勤学好古,才气出众,但是他无意应科举求仕进。父亲强逼他应秀才试,中秀才后考绩常名列前茅,又获廩膳生员。但是,他到此为止,转而向当地名医张聿青学医,不几年,医术、书法名动四方。正如他在《萧蜕公小传》所述:“少喜为古文词,受知于瞿鸿玑、唐景崇两学使,屡擢第一,奖许甚至。蜕初治六书、三礼、舆地之学,偃蹇不肯应试,以父命,隽于学宫。自是绝意进取,研精轩岐学,旁及书法,医名、书名倾乡里。慕蜕学行者,礼聘主学校事。”光绪二十一年(1895),20岁的萧蜕与父亲发生口角,被恼怒的父亲逐出家门。

那时的萧蜕,年少气盛,个性强烈,充溢着自负和叛逆。初出茅庐的萧蜕,一度踌躇满志,大有叱咤风云的气概,清末举家寓居上海,执教于城东女学,后来继蔡元培出任爱国女学校长。正如他的学生邓散木所说,萧老师早年在爱国学社与章太炎、蔡元培等交往,随即参加同盟会,稍后加入南社,和李叔同、余天遂、叶玉森、沈尹默、马叙伦等同为南社名家,以文字鼓吹革命。辛亥革命后,袁世凯篡窃国政,张勋复辟,军阀割据,乱世多变幻,萧蜕于是退居不仕,自号“退庵”,几乎断绝朋辈的往来,只与李叔同一人有所联系。1918年,李叔同出家,萧蜕书写了《拟赵之谦篆书六言联》:“读书随处净土;闭门即是深山”,落款“退闇”,可见他当时的思想与心境(参见邓散木《萧先生》,1957年《大公报》7月17第二版,柳曾符《江南大书家萧蜕庵》,1986年《中国书法》第二期)。面对无奈的现实,他徬徨,他矛盾,最终显现了他性格中的一面,遁世逃避。他的好友李叔同披剃出家,变成弘一,十分彻底;萧蜕则选择做在家居士,从佛法中寻找精神寄托。无法改变世界,于是独善其身。联系到后来萧蜕为了卖字,投买主所好,书写数量可观的媚俗篆书,都与他性格较为软弱有关。

萧蜕的主导性格可以说是软弱的,不过自有他的诸多亮色。他一直鬻书自给,生活上时不时捉襟见肘,不过,他与南社重视名节的志士一样,颇有节操。

敌伪时期,江苏省省长陈则民大宴宾客,广招四方艺流,陈派人向萧蜕下请柬,萧蜕辞而不受。陈派出汽车往接,萧蜕立即从后门避走。1942年,汪精卫60大寿,大张寿宴,伪省长李士群花重金求萧氏书法,蜕庵坚拒不纳,说道:“我是汪精卫南社旧友,他当知我野性未驯,不会答应写字的。”还有一个季圣一,供职于伪政府,此人与蜕庵一样也信佛,二人都顶礼于灵岩寺印光大师座下,季凭着宗门之谊。知道当时萧蜕经济拮据,连续赊欠了小店不少茶酒小钱,于是想乘虚而入,使用金帛向蜕庵馈问,不料讨了个没趣,萧嗤之以鼻,不让季进门一步。

萧蜕弟子沙曼翁回忆说,萧老师的墨迹,非相干之人不轻许,而遇会心者至,兴到笔随,有时还主动相赠。至今苏州灵岩寺的石柱上,镌刻着萧蜕赠予的那副篆书对联,就是萧蜕主动奉给寺主的:

圜悟藏性,彻证自心,道通天地有形外;

慈起无缘,悲运同体,恩遍圣凡含识中。

萧蜕嗜酒,有些酒家往往先供好酒,待至半酣时,出纸笔乞书。此时,萧氏喜而挥翰,如腾蛟起凤,特多真趣。晚年萧蜕的书法吴地妇孺皆知,据说有一次他到南园附近一家小酒店酌饮,酒至半酣,店主求他为店堂写块匾额,他提起笔来,“飞觞醉月”四字一挥而就,店主装裱后张挂起来,从此小店生意日益红火。时至今日,萧蜕书作,市肆村店之间,依然有他的绝佳之作。

花甲之年的萧蜕,正逢乱世,靠鬻字为生,艰难竭厥,加上他生性耿介,往往不愿屈就,收入就更加有限,茶钱酒资常有赊欠,有时递上一叶名片,背面写明酒一斤若干钱,茶一壶若干钱,戏称为支票,待等有钱偿还,再将名片取回,留待下次再用。窘极之时,他甚至把自己常用的名、号印章都质典掉。

萧蜕60诞辰,堂上撰作了自己一副寿联:“醉里一陶然,老我相羊频中圣;儒冠徒饿死,生儿不像始称贤。”贫困,牢骚,充溢字里行间。

萧蜕看重名节,但与那些争名夺利的浮夸之徒不可同日而语。他的儿女亲家赵古泥也是苏州书法篆刻的名家,特意为他刻了一方“江南第一书家”闲章,萧认为过誉,不肯用,赵又刻了“虞山第一书家”印章给他,他仍旧认为过誉而不用。他的名号特别多,早年名守忠、嶙、敬则,后改为蜕,字中孚、蜕公,号退闇,别署有寒寒叟、蜕翁、退庵、太黯、黯叟、听松庵行者、旋闻室主等。学佛后,又取法名慧脱、本无等,晚号罪松老人、南园老人、苦绿、褐之等,因耳聋,又号聩斋等等。弟子问他为什么取了这么多的名号,他说为了“不求人知”。可是越如此,萧蜕的“虞山第一书家”、“江南大书家”的名气在吴地越加响亮。

萧蜕以上这些品性,一般研究萧蜕者大多知道。可萧蜕对某些涉世未深的青年,怀有督责之情,则鲜为人知了。萧蜕撰写过这样一副篆书对联:“魏子洛中金蛱蝶,徐公天上石麒麟。”(见26页彩图)

联语以“魏子”和“石麒麟”比喻对联受赠人王孟嘉。魏子就是北齐的魏收,任中书令兼著作郞时,奉诏编纂《魏书》,修史本是严肃的事情,魏收却凭个人好恶行事,一部《魏书》被称为“秽史”,洛中人都称魏收为“惊蛱蝶”。徐公,南朝陈文学家徐陵,幼小时,宝志和尚称他为“天上石麒麟。”粗粗读去,联语是对王骥的褒扬,但仔细体味,督责与提醒的意味立现。王孟嘉,吴江黎里人,当时年仅26岁,毕业于上海大厦大学教育系,当时正居家养晦,黎里、上海、苏州三地轮流居住,以书画自娱。交往一段时日之后,萧蜕觉得应当提醒点什么,于是拟写了上述对联。萧蜕将“惊蛱蝶”,改作“金蛱蝶”,原文“惊”,惊恐、怪异的意思,改成“金”,增加了美的姿容,然而,蛱蝶毕竟不是庄重之辈,岂能长此以往立身行事?

萧一生喜茶好酒,信佛而不戒酒肉,清贫自守。自知不能兼济天下,于是就独善其身。晚年居苏州南园,深自韬晦,不与达官显贵酬答,拒见慕名来访。新中国成立,萧蜕已经年逾古稀,为安排他的晚年生活,政府聘他为苏州文管会委员,又聘为江苏省文史研究馆馆员,他觉得无功不受禄,力辞不就,后经多方解释,才以感恩之心接受下来。

(作者单位:吴江柳亚子纪念馆)

【资料来源】昆仑美术馆