| 人物简介 | 作品欣赏 | 相关文章 |

真情在行间自然流淌

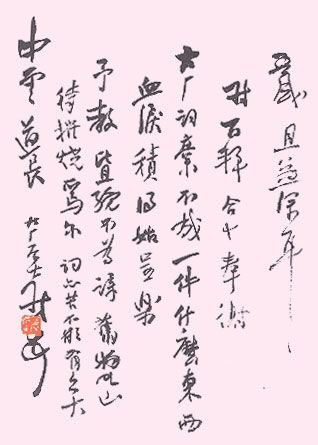

——易孺行书信札

从晚清到近代的印坛,易孺是位不可忽略的人物。于书一道,他亦同样造诣非凡。他广涉诸体,篆隶尤精。

此件行书为易孺写给别人的信札,系纸本,凡7行,共计66字,纵25厘米,横15.5厘米,因其未注年月,故无从判定确切的书写时间。此作入眼洒脱自然,无甚雕琢粉饰的刻意成分,一派真情跃然于纸上。开篇第一行,气势绝佳,那种互相映带、欹侧交错、大小长短的互动运用,浓淡干湿的自然挥运,特别是最末一个“耳”字的收笔,最是值得玩味,疾中见涩,放中又收,用今天的眼光看来,亦是颇具“前卫”意识的。作为赵之谦一系的传人,易孺于此作中并没有过多表现出碑派书风的浑健强悍,但深具质朴遒劲之态。因是信札,在通贯流畅、跌宕明快的行气中,还可窥出一些“二王”与何绍基的遗韵,亦可知其并未隐入晚清碑学一系独崇碑版的误区,而是兼收博采。易孺在书写中未着意关注行与行之间的距离,只是通过墨色在自然的书写中所显示的浓淡来调整全篇的布白贯气。细观之,整体章法明显存在着前疏密密的特点,此系其情性的自然流露。从开篇的情绪激荡,至边写边进入“心手又畅”的状态,直至最后的心境渐趋平和,有着明显的轨迹。行文的最末收得利落净爽,不作拖泥带水状,全系其功力修养的反映。此件信札中流露出的一派儒雅恬淡、温婉冲和之气,足以感染读者的心境。

此件行书为易孺写给别人的信札,系纸本,凡7行,共计66字,纵25厘米,横15.5厘米,因其未注年月,故无从判定确切的书写时间。此作入眼洒脱自然,无甚雕琢粉饰的刻意成分,一派真情跃然于纸上。开篇第一行,气势绝佳,那种互相映带、欹侧交错、大小长短的互动运用,浓淡干湿的自然挥运,特别是最末一个“耳”字的收笔,最是值得玩味,疾中见涩,放中又收,用今天的眼光看来,亦是颇具“前卫”意识的。作为赵之谦一系的传人,易孺于此作中并没有过多表现出碑派书风的浑健强悍,但深具质朴遒劲之态。因是信札,在通贯流畅、跌宕明快的行气中,还可窥出一些“二王”与何绍基的遗韵,亦可知其并未隐入晚清碑学一系独崇碑版的误区,而是兼收博采。易孺在书写中未着意关注行与行之间的距离,只是通过墨色在自然的书写中所显示的浓淡来调整全篇的布白贯气。细观之,整体章法明显存在着前疏密密的特点,此系其情性的自然流露。从开篇的情绪激荡,至边写边进入“心手又畅”的状态,直至最后的心境渐趋平和,有着明显的轨迹。行文的最末收得利落净爽,不作拖泥带水状,全系其功力修养的反映。此件信札中流露出的一派儒雅恬淡、温婉冲和之气,足以感染读者的心境。

此作中笔情墨味、心境情绪的变化,无疑印证了古人“技进乎道”、“书为心画”之说。此种在书写中对“形意”的自然反映,对“韵致”无意识的挥洒,是足资当代书家借鉴的!此作的朴实无华与近人谢无量之书相较,有异曲同工之妙;在气势上,前者胜后者一筹。

古人尝云:“书之妙道,神采为上……”无疑,此件信札不故显沉猛劲利状,一股飘逸灵动之气由始至终充盈在字里行间,“神采”很是“打人”。我想,这与易孺广涉音乐、篆刻、诗词等诸多相关艺术门类,综合积淀较为深厚是不无关系的。易孺经历的是一个社会大动荡、大变革的历史时期,而他又积极接触新学,此件信札墨色浓淡跳跃幅度很大,结字欹侧,是其“书外求书”艺术理念的直接反映,艺术门类的旁通及互渗,于此作中可窥一斑。

易孺(1874—1941),广东鹤山人。原名廷熹,字季复,号孺斋,又号(庵)、韦斋、孺公等。清末肄业于广雅书院,后游学日本。归国后曾任南京方言学堂监学,暨南大学及国立上海音乐学院讲席。才艺广博,诗文词曲、书画篆刻、声韵训诂,造诣俱高。书法初师赵之谦,晚益豪纵,逸笔草草,直抒胸臆;篆刻名重当时,论者谓足可与吴昌硕、齐白石并肩。曾与萧友梅合作新体乐歌,盛行于民国初期。著有《大厂集宋词帖》、《大厂画集》、《大厂词稿》、《大厂居士遗墨选刊》、《大厂印谱》等。