| 人物简介 | 作品欣赏 | 拍卖精品 | 相关文章 | 留言评价 |

李方膺(1695-1755)

清代画家,“扬州八怪”之一。字虬仲,号晴江,别号秋池,抑园,白衣山人等,通州(今江苏南通)人。寓居金陵借园,自号借园主人。出身官宦之家,曾任乐安县令、兰山县令、潜山县令、代理滁州知州等职,为官时"有惠政,人德之",后因遭诬告被罢官,去官后寓南京借园,自号借园主人,常往来扬州卖画。与李鱓、金农、郑燮等往来,工诗文书画,擅梅、兰、竹、菊、松、鱼等,注重师法传统和师法造化,能自成一格,其画笔法苍劲老厚,剪裁简洁,不拘形似,活泼生动。著《梅花楼诗钞》。善画松、竹、兰、菊、梅、杂花及虫 鱼,也能人物、山水,尤精画梅。所作梅花以瘦硬见称,如故宫博物院藏《墨梅图》轴等。作品纵横豪放、墨气淋漓,粗头乱服 ,不拘绳墨,意在青藤、白阳、竹憨之间。画梅以瘦硬见称,老干新枝 ,欹侧蟠曲。

李方膺《荷花图》 133.5×44.8cm 乾隆八年(1743年)作 嘉德2005春拍

款识:卷却天机云锦段,纵教疋练写秋光。乾隆八年夏五。李方膺。

钤印:画医目疾(参见《中国书画家印鉴款识·李方膺》78印,346页)

鉴藏印:荔孙长寿

说明:《中国书画家印鉴款识·李方膺》第122号款即采自本图。

李方膺此图淋漓纵横,笔如迅风,墨花飞舞,全以气胜。读文人之作,当神会于意,而不能拘泥于形迹;当参其境界,而不必计较其法度来历。盖形模可以学而得之,而精神气度则非学而能致,故可贵。李氏亦善书,得之于颜体为多,此图款字气度开张,墨色浓黑,笔笔入纸,与画笔适成轻重、浓淡、徐疾等多方面对比,并能相映成趣。若说其画笔可以一“豪”字比之,则其上之书,完全足以当一“雄”字,风格仍是一致的,是他的真迹无疑。

中国嘉德国际拍卖有限公司2005春季拍卖会 中国古代书画专场信息

估价 RMB 280,000-380,000

成交价 RMB 440,000

拍卖时间 2005-05-14

声明:本站不能保证所有拍卖作品的真实性,图片仅供学习参考。

附录:

《直气横行翰墨端》——李方膺及其书法述评

作者:吴旭春

来自南通书法网

18世纪清朝中叶,画坛上出现一个重要的群体:扬州八怪。其思想性格和书画风格,均有异于封建正统,带有明显的叛逆性和独创性,对近三百年来的书画界产生了广泛而深刻的影响。而作为“扬州八怪”之一的李方膺,是南通美术史上具有重要地位的人物之一。

李方膺虽画、书、诗皆有较高成就,对后人产生一定的影响,但却一直缺少研究评介,直到上世纪80年代才才逐渐引起学者的关注。而至今为止,学者们关注研究较多的是其成就最高的画,对其书法则无人涉及,这不能不是一个遗憾。本文在各位学者已有研究的基础上,着重对其书法特点及艺术思想做一评述。

一、李方膺的生平经历

李方膺,字虬仲,号晴江,通州(今江苏南通)人,康熙三十六年(1697)出生于通州的一个书香门第[1],其别署很多,如秋池、衣白山人、抑园、仙李、成村、觉道人、借园主人等。纵观其一生,为官和作画是其一生中最主要的两个内容。正如其二十一岁入学时为自己设立的目标:“奋志为官,努力作画。”[2]其一生按照人生经历及艺术发展大致可分为四个时期。

第一个时期,自李方膺出生至举贤良方正。是他亦耕亦读随父游宦的青少年时期。

李方膺祖上曾是仕宦门第,其太高祖和高祖在明代先后任工部郎中和建昌知府,到其父亲李玉鋐时,已降为半耕半读的书香人家。李方膺自幼便接受了半耕半读的家庭教育,成年后他曾奉父命绘《三代耕田图》,有题诗云:“半业农田半业儒,自来家法有规模。耳边犹听呼龙角,早起牵牛下绿芜。”真实反映了其少年时的生活境况。至康熙四十四年(1705)其父玉鋐方乡试中举,随后又中了进士,才又恢复了李家仕宦门第的地位。这一时期,方膺大多居于通州老家,勤奋于读书和绘画,21岁入学,30岁时,方膺随同父亲宦游闽南,雍正六年(1728)被福建延津邵道魏壮保举贤良方正。方膺自小立志功名的心胸受到父亲的不小影响,而其父清正为官的思想也直接影响了他以后的人生道路。

从史料记载看,李方膺早年学画主要受如下几人影响较大。

首先是其父挚友李堂。康熙三十七年(1698)李堂曾经在通州城内筑借水园,创立五山画社,社员雅集十四年,于当地形成浓厚的绘画风气。[3]画社解散时方膺15岁左右,因此方膺早年学画过程中,受李堂及五山画社的影响和熏陶是极有可能的。

其次是其二兄李方韩,王藻《崇川各家诗抄汇存》云其“善画,尤精于兰竹。”方韩于雍正二年(1724)卒于云南,当时方膺二十八岁,他少年时极有可能会受其二兄的教诲与影响。

另一个重要人物便是方膺的好友丁有煜。有煜为通州名画家,且与李鱓、黄慎、金农、郑板桥等人都有来往,自己亦精篆刻,擅水墨画。丁有煜《哭晴江文》云:“李晴江少余十五岁,交余四十五年,秩然无紊雁序。”他比方膺大十五岁,在方膺的习画生涯中,应该给予了极大的影响。

第二个时期,自李方膺出任山东知县至乾隆四年(1739)奔父丧之前,这段时期是其宦海浮沉的第一阶段。

雍正七年(1729)方膺随父受雍正帝召见,并被“交河南总督田文镜以知县用”[4],从此步入仕途。这段时期的十年间,他一直在山东做官,先任乐安知县,后任莒州知州,再复任乐安知县,后调任兰山知县。《乐安县志》云其:“年少才富,政绩卓著。”薛永年先生总结其政绩有三[5]:

其一为果敢赈灾。雍正八年(1730)乐安水灾,方膺未得上司批准,擅自开仓赈灾,并计划以工代赈,募民兴修堤防,缓解灾情。为此被青州府弹劾,但总督田文镜未予追究,反赞其胆识过人,有功于民。其二为积极治水。乐安水灾频仍,方膺为根治水患,深入实地考察,著成《小清河议》、《民瘼要览》、《山东水利管窥》等著作。其三为抗令爱民。任兰山知县时,总督王士俊好大喜功,主张开垦,李方膺却认为此举劳民伤财,拒不执行而触怒王士俊,将其问罪下狱,百姓闻之纷纷探望。后乾隆继位,下诏问王士俊累民之罪,方膺才获平反,官复原职。

这段时期正是他年富力强的青壮年时期,踌躇满志,大部分时间都耗在官政上,用在绘画创作上的时间相对较少。据不完全统计,乾隆四年以前,方膺作画大约28幅左右。[6]这个时期的作品无论绘画还是书法,个人面目还不是非常突出,仍处于临摹师古的阶段,画作中也存在较多仿前人笔意的作品。

第三个时期,乾隆四年(1739)丁忧回里至担任合肥令期间,这是其宦海浮沉的第二阶段。

乾隆四年李方膺因父丧丁忧回乡,至乾隆十一年(1746)再入京谒选,回乡七年间,方膺不为官务所累,有大量时间进行书画创作,为其创作的第一个重要时期。除创作外,他还广泛与同道相往来,乾隆七年(1742),他和丁有煜等人在通州筹划组织“沧州画会”,以促进地方艺术的发展,虽未能成功,但也造成一定的影响。

丁忧结束后,李方膺赴安徽继续任官。先任潜山县令,继而知滁州,后重任潜山县令,最后调任合肥知县。依然秉持其勤政爱民、傲岸刚直的作风,因其性格耿直、不善逢迎触怒太守,最终导致了被诬贪脏罢官的命运。

1739年丁忧前后,李方膺的艺术风格产生了较大的变化。这段时期他的艺术创作在师古人的基础上更开始有意识地师造化。如其题画云:“不学元章与补之,庭前老干是吾师”,有意识地突破前人面目,追求自己的个性风格。而其书法也日益厚重拙朴,其中可能受到李鱓影响,书法面貌与李鱓较为接近。

第四个时期,寓居金陵时期。

李方膺被罢官后,于乾隆十七年(1752)至金陵寄寓城内淮清桥北项氏花园,后命其名为借园。此间多与袁枚、沈凤三人交游,时人称为“三仙”。晚年寓居金陵的李方膺基本以卖画为生,乾隆十九年他作的一幅《墨梅图》上题诗曰:“元章断炊古今銙,天道如弓到画家;我是无田常乞米,借园终日卖梅花。”其作品上常铃有“自食其力”、“换米糊口”之类的印章。乾隆二十一年(1756)因“噎症”卒于通州。

晚年时期李方膺以卖画为生,绝大多数时间用于了绘画创作。加之经历了宦海浮沉,看透了官场的腐朽险恶,使其书画创作愈加深刻厚重,技法也更炉火纯青,自己面貌更加成熟,如其自已所云:“画家门户终须立”。

李方膺一生虽一直致力于书画创作,然其集中精力从事创作的则有两个时期:一为丁忧回乡时期;二是晚年寓居南京时期,大部分作品都为这两个时期所创作。

二、李方膺的书法实践

诗、书、画中,李方膺以其画成就最为卓著,影响最大,然其书法成就亦不能忽视。

虽然李方膺流传下来的书法作品非常之少,成幅的书法作品更是凤毛麟角,在周积寅先生在其所编著的《李方膺书画集》中,只收录一幅书法作品(图1),然而方膺众多绘画作品中的题画诗却为我们保留了他的诸多墨迹。张彦远云“书画用笔同法”,作为其绘画作品的重要组成部分,方膺的题画书法与其绘画紧密相连,相得益彰,不可分割。李方膺的书法成就主要体现在他的题画书法上。其书法的发展进步与绘画的发展也保持着同步,通过对其题画书法的分析,可以看出其书法特征及风格演变。

个

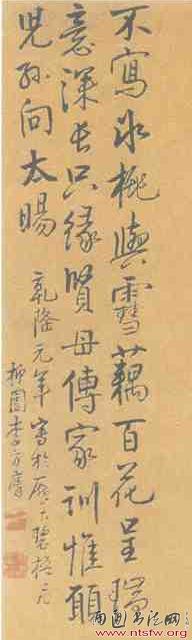

李方膺书法以乾隆四年(1739)丁忧前后为界,大抵可分为早期和成熟期两个阶段。

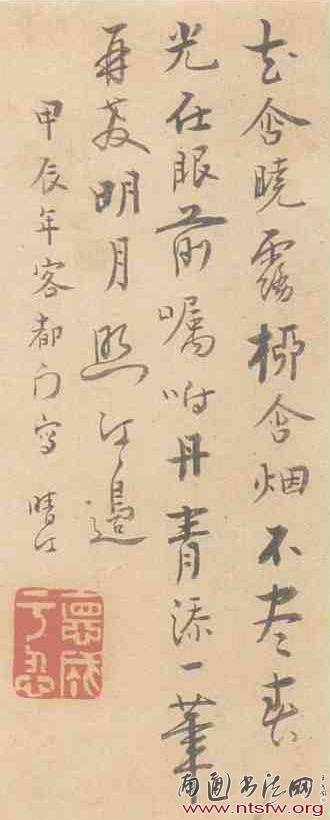

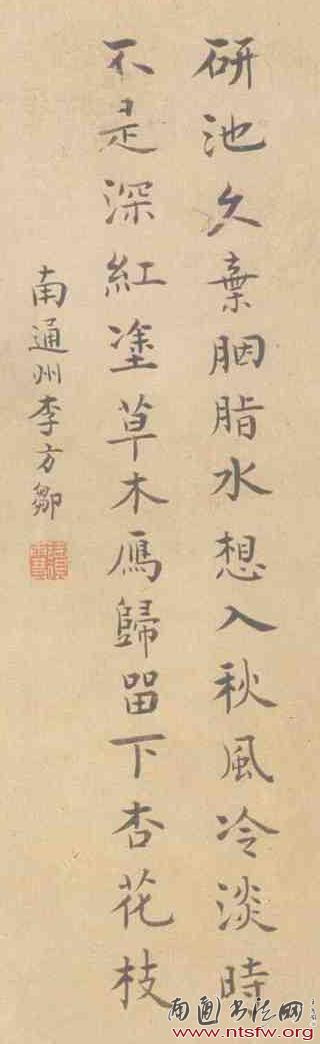

关于李方膺早期书法师从何家何派,史料并无记载。然而从其存世不多的早期作品中,我们可以清晰地看出他的风格及来源。如1724年所作的《花卉册》(图2、3),题画书法为行书及楷书,行书温文尔雅,用笔圆润,飘逸秀润,如轻歌曼舞,婉转流畅,从用笔、结体到整体气质,都具有浓郁的董其昌风致。而小楷书则工整秀丽,严谨温润,为典型的二王一路。可见其早期书法对以董其昌为代表的二王一路书法经过了长期认真的临摹学习,对董氏一路书风笔法把握得也比较纯熟准确。再如1736年的所作《百花呈瑞图》(图4),其书法风格在董氏书风基础上又融入了赵孟頫的风格,结体愈加方正。李方膺早期的书风与其画风也是一致的,其早期花鸟画风格接近于明人的小写意,“或色墨并施且粉中带脂,或纯以水墨但逸而不放”。[7]

图2、《花卉册》题款 1724年 上海博物馆藏

图3、《花卉册》题款 1724年 上海博物馆藏

图4、《百花呈瑞图》题款 1736年 南京博物院藏

李方膺早期受赵董书风的影响与当时的社会环境、书坛风气密切相关。康熙年间,清圣祖特别爱好董字,自己亦擅长董体,受其推崇,董其昌书风笼罩整个书坛,董书的追随者非常之多。在这样的背景下,科举考场也流行董书,一手流丽的董书会增加被录取的机会,仕途也更顺畅。这种风气一直延续到乾隆时期,乾隆喜爱赵体,在其影响下“香光告退,子昂代起,赵书又大为世贵”[8]。上有所好,下必甚焉,当时书风便以赵董书风为代表。李方膺早年奋发图强,积极参加科举考试以求入仕,于康熙五十六年(1717)入学,此后继续攻读参考多次,但都未能成功。在这样的情况下,李方膺受当时赵董书风的影响是十分自然的事。

李方膺早期书法紧跟时风,缺乏个人面目,稍嫌拘紧工整,略显靡弱之态,而力度欠缺。但这段时期对二王传统书法的努力学习却对其以后的发展产生很大的影响,为其后的革新打下了坚实的基础。在其以后成熟时期的作品中,董书的影子还偶尔会出现。如1745年所作《双松图》中的题款(图5),其用笔结体依稀可见董书的面貌。

而至乾隆四年李方膺丁忧回乡之后,其书法面貌有了极大的变化,个人风格日趋突出,步入其书法的成熟期。

中年以后的李方膺经历了宦海的沉浮,看尽了官场的种种黑暗腐败,内心的抱负、不平与现实发生矛盾,加之为父母丁忧七年,心境发生了很大变化,画艺、书艺也都随之发生转变。其画风日趋纵横跌宕,而书法与早期相比,则更为拙朴厚重。

其中年以后的书法仍以行书为主,但早已摆脱了早期学习董书的细腻秀丽之态,董书的靡弱之势一扫而尽,取法上吸收了颜真卿楷书及碑刻的雄强、拙朴、大气,从而具有了放纵恣肆、跌宕起伏、更为雄强的态势,与早期书法相比可谓是脱胎换骨的变化。

细看其用笔,早期婉转的帖学圆笔已很少出现,代之以刚健有力的方笔。如其1753年所作《兰花》题款(图6),用笔上简化二王笔法,纯用中锋,直来直去,加之用笔过程坚硬如铁,下笔厚重老辣,于平实中见张力,从而形成苍劲直爽、朴茂雄浑的线质,碑学味道浓郁,这与其“怒目撑眉”的绘画用笔是一致的。对于中晚年的李方膺而言,传统书法的笔法已不重要,他更注重的是线条的本质,在他看来书法的线条与绘画的线条已没有什么的区别。

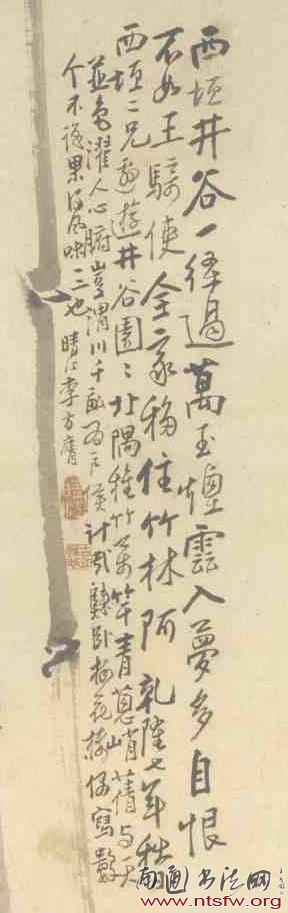

其结体中则更多的融入了颜体楷书的结字风格,如其1743年作《竹石图》题款(图7),结体宽博平正,体势外拓,多有拙意。每字的布白撑满,字与字间紧密安排,整体浑厚古扑。其布局看似平正整齐,其实寓奇于正,在端正中取倚侧之态,在平正中取险绝之势,字里行间可见奇趣。加之其喜用别字夹杂于中,如此作中的“神”、“江”等字的写法,更增拙趣、奇趣。

而在节奏的安排上,李方膺也是别具匠心。其1753年所作《苍松怪石》中的题款(图8),此作可谓其题画书法的代表之作。一方面通过楷、行、草三体的杂糅,在一幅作品中杂入楷书、行书,如“岁”、“之”等小部分字用楷书写法,而“复”、“秀”等大部分字则采用行书写法,甚至在其中加入草字写法,如“色”、“无”、“风”等字,楷、行、草三种书体同时出现,通过字形及书写速度的变化来营造书写的节奏感及整体布局上的疏密变化;另一方面则通过墨色的变化,多用枯墨、枯笔,使墨色产生浓淡枯润的变化,如“伦”、“风”等字的枯笔,从而增强作品的节奏感,而枯笔的大量运用也使线条更显苍茫、老辣,线质更为丰富。

李方膺中年后书风的变化,究其原因一方面固然是因为其阅历的增加及其磊落耿直的性格所致,然而另外两方面原因也不可忽视。

首先是康乾时期师碑破贴的风气对其的影响。清代前期的书坛除董氏书风盛行外,活动于扬州一带的郑簠、程邃、石涛等书家,取法汉碑,突破了传统帖学的藩篱。他们的观念和实践对康乾时期的书法发展有着重要影响,使师法汉碑成为风气。在这样的风气下,扬州八怪中的金农、郑板桥、高凤翰等诸多书画家都以汉碑为师法对象,从碑刻中寻求新的形式语言,发挥自己的个性,对当时的正统帖派形成了强烈的冲击。如金农在《鲁中杂诗》中曾云:“耻向书家作奴婢,华山片石是吾师。”其师法《夏承碑》、《西岳华山庙碑》,形成“漆书”的独特面貌,并将写碑的笔法用到其行草书中去。郑板桥同样取法“八分篆隶”,刻意追求“古碑断碣”,并将篆、隶、楷、行、草融为一体,形成“六分半书”。杨法曾广临汉碑,并将篆隶融于一体,以草书笔法表现,形成“草篆”。他们的书法实践,一方面使取法碑刻成为热潮;另一方面,将碑法融入行草书,打破了“二王”一脉的帖学正统,使得行草书的笔法发生变化。师碑破帖风气在清代中叶的书坛已经十分普遍。身处同一文化圈的李方膺,与郑板桥、金农等人又多有往来,很自然地受到这种师碑破帖的风气的影响,在其行草书中融入了浓厚的碑意及“金石气”。但无证据表明其曾师法过何种碑刻,其对碑意的融入或为直接师法古碑所得,亦或从朋友作品中间接获得。而正是碑意的融入使其书法一改早期的柔弱而具古拙雄浑之态,独具个人面貌。

其次是李鱓对其的影响。李鱓,号复堂,今兴化人,“扬州八怪”之一,比方膺大十岁。李鱓曾多次来通州,与方膺之友丁有煜相交深厚,跟李方膺之父李玉鋐亦有交往。李鱓曾在作品《喜上眉梢图》跋语中赞方膺云:“近见家晴江梅花,纯乎天趣,元章、补之一辈高品。老夫当退避三舍矣。”称方膺为“家晴江”。乾隆十二年,方膺往安徽潜山署知县任,过扬州,与李鱓、汪士慎合作《花卉图》轴;乾隆二十年,方膺与李鱓、板桥在扬州合作《三友图》轴,李鱓画松,板桥画竹,方膺画梅,板桥并题,结成“岁寒三友”。[9]此外二人亦多有书信往来,可见二人关系之密。据薛永年先生云:“自乾隆元年(1736)李复堂过兰山与方膺晤面之后,李方膺的画法中渐有复堂的影响,这种影响在方膺守制家居后的作品中明显增长,一直延续到安徽任官时期。”[10]方膺在书法上亦可能受复堂影响。虽无直接证据能够证明,但将李鱓乾隆年间的作品与方膺书法作一比较,便很容易发现二者的相似接近之处。(图9)

李鱓书法以“正道”取胜,先学颜柳,从唐楷入手,后上溯汉魏,参以隶意碑趣,最后又回归颜柳,在颜柳宽博厚重的基础上加之以碑刻的质朴老辣之气,而自成体系。从二人作品可以看出,其相似之处主要体现在这几方面:其一为对颜体宽博拙朴结体的取法;其二为用笔的厚重恣肆;其三为老辣雄健的金石气息。

在以上诸多原因的影响下,李方膺晚年的作品愈发老辣生拙、雄强恣肆。

图10、《竹石图》 1742年 上海文物商店藏

图11、《竹石图》题款

图12、《游鱼图》 故宫博物院藏

图13、《梅兰》 1751年 浙江省博物馆藏

李方膺题款书法的安排经常打破常规,突破前人规范,而令人耳目一新,对其后的书画家也产生了很大的影响。

4、“以画作书”与“以书作画”

以书入画是文人画的传统,书画融合的观点则自宋、元已经有之。元赵孟頫曾云:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通;若也有人能会此,须知书画本来同。”而至杨州八怪,更是将书画融为一体,将题款书法变成绘画中不可或缺的一部分,并将绘画用笔融入书法,或以书法笔法绘画。郑板桥有诗云:“要知画法通书法,兰草如同草隶然”[15],并认为“以书之关纽透入于画”、“以画之关纽透入于书”。[16]

李方膺也持着书画合一的观点,将书画高度融合起来。他曾有一方印章,印文为“以画作书”,表达了他对书画关系的理解,以画法来作书法。其书法打破传统笔法的束缚,将画法线条融入其中,使其书法线质苍润遒劲,千象万千;墨法上注重浓淡枯湿,层次丰富;章法布局更是大小错落,精心安排,变化多端,与画意融为一体,其书法充满了绘画的写意性趣味。他在南通博物苑藏《墨竹图》上又题曰:“古人谓竹为写,以其通于书也,故石室先生以书法作画,山谷道人以画法作书,东坡居士则兼而有之。”将书与画关系讲得更为透彻,既要以画作书,又要以书作画,这二者是统一的。他在绘画创作中也保持着这种思想,将书法笔法运用到他的画中,在其创作中,书法用笔与绘画用笔已没有区别,达到高度的统一。

李方膺除了使书与画在技法上达到一致,在内容、意境、精神上更是融为一体。他在大部分的画作中都有题画诗,将诗的意境用书法的形式表现在画作中,在“诗书画交融”的基础上抒发自己的情思和个性,扩大了绘画的感染力与表现力。如其1753年所作《风竹图》(图14),打破画竹叶的常规,将叶画成倾斜的方向,以秃笔直扫,画出了竹被狂风吹的瞬间形象,将抽象的风形象表现出来,使人感到狂风卷地的气势。在此基础上题诗云:“波涛宦海几飘蓬,种竹关门学画工。自笑一身浑是胆,挥毫依旧爱狂风。”以诗点题,深化立意,加之以遒劲生辣的书法,将其正直的性格、斗争的勇气表现得淋漓尽致。同样是风,他在另一幅《梅花册》(图15)中又表达了完全不同的意境:“挥笔落纸墨痕新,几点梅花最可人,愿借天风吹得远,家家门巷尽成春。”梅花与春风寄托了他对下层人民的关心和同情。书法将诗与画统一起来,在诗意与画境之间起了传承作用,诗书画三者得到了完美的统一。

图14、《风竹图》 1753年 荣宝斋藏

图15、《梅花册》(其一) 1739年 浙江省博物馆藏

除诗书画外,李方膺对用印也较为讲究。关于其是否治印,史上并无记载。但与他交游的金农、丁有煜、郑燮、沈凤等都能治印,他与篆刻名家丁敬亦有交往。丁敬曾赠印给他:“通州李方膺晴江……予爱其诗,为作数印寄之,聊赠一枝春意。”[17]李方膺的用印除名号外,多为反映其思想及艺术观点的内容。如“古之狂也”、“大开笑口”等体现了其豪迈狂傲;“自适其性”、“烟云供养”、“一片野云心”等又体现了其在历尽患难之后的无求无惧、适心所从的心态;“胸无成竹”、“存我”等则表达了其艺术精神。[18]这些印在作品上起着画龙点睛的作用,与诗书画共同成为一个整体,共同抒发作者的性情。

诗书画印融为一体在画史上早已有之,至扬州八怪发展为高峰。而李方膺无疑是在这方面表现得最为成功的画家之一,他的诗书画印相结合的形式开辟了文人绘画表达更为丰富情感的艺术新天地。

李方膺一生虽不刻意为书,然而其以情御书,以书法表达情性,无疑把握住了书法的最精髓之处。其作为画家书法具有很强的典型性与代表性,其书法成就与艺术思想,对于今天的书画创作、对于深入探讨书与画的关系等方面都有着非常积极的意义。从这些方面来讲,其书法在中国书画史上应当具有一定的地位和意义。

注释:

[1]关于李方膺生卒年的考证,可参见南通博物馆《李方膺史料考》,《扬州八怪考辨集》第454页,江苏美术出版社1992年版

[2]丁有煜《哭晴江文》,见《个道人遗墨》

[3]《崇川咫闻录》记:“借水园,李草亭筑,联五山画社。草亭性耽泉石,好笔墨之侣。下榻此园中三年者,陈菊村也。时凌镜庵、吴西庐、马药山恒与来往。又招张研夫、保褧庵、王买山、李顽石入社。未几菊村、买山逝,诸人多远游,社几废,适镜庵、西庐、药山、研夫、褧庵、顽石至园,续旧社。益以陈揖石、蒋开士,每月一集。自戊寅举社后十四年,药山、开士又逝,镜庵、西庐俱八十,余独健,研夫、褧庵、七十,揖石六十,顽石五十,草亭亦四十有八。十四年来积画社笔墨为人窃去,存者仅十二小页,每页草亭题墨数行,汇一册,时出玩之,并为之记。”

[4]袁枚《李晴江墓志铭》,见《小仓山房文集》卷五

[5][7][10]薛永年《李方膺其人其画》,见《中国古代名家作品丛书李方膺》,人民美术出版社2004年版

[6]参见崔莉萍博士学位论文《李方膺研究》

[8]马宗霍《书林藻鉴》第192页,文物出版社1984年版

[9]参见王凤珠周积寅编《扬州八怪书画年表》,江苏美术出版社1992年版

[11][15][16]《郑板桥集》,上海古籍出版社1983年版

[12]沈宗骞《芥舟学画编》卷一

[13]李日华《竹嬾论画》

[14]周积寅《李方膺的绘画成就》,《扬州师院学报(社会科学版)》1985年第4期,第51页

[17]丁敬《印跋》

[18]参见崔莉萍《江左狂生李方膺传》第144页,上海人民出版社2001年版