阮元与《兰亭序》

原文发表于《东南文化》2001年第7期 作者:金丹(南京艺术学院)

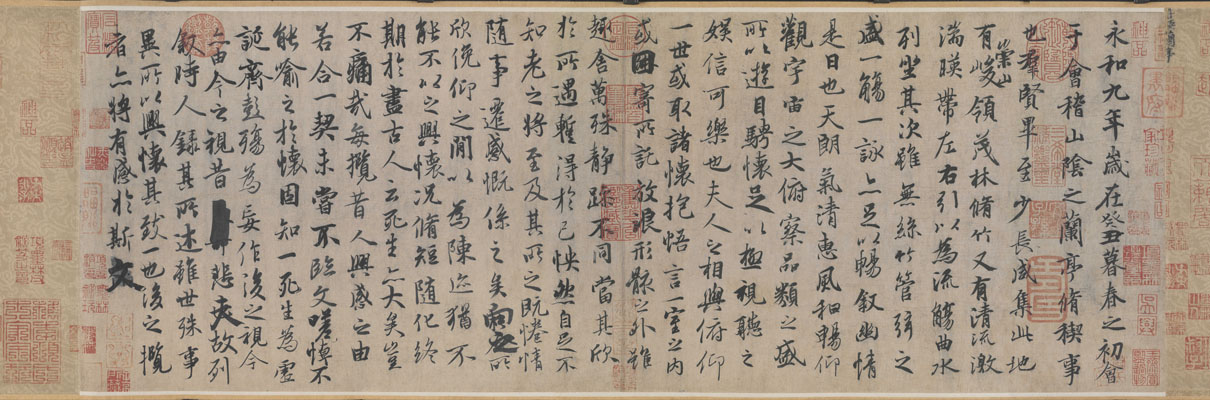

王羲之《兰亭序》(冯承素摹本),此本阮元在编《石渠宝笈续编》时在内府亲眼所见

[内容提要] 本文通过对王羲之《兰亭序》流传过程中历代书家兰亭观的考察,指出书法史上真正意义上否定《兰亭序》的第一人,应是清代中期的著名学者阮元,并从清代学术背景出发,分析阮元否定《兰亭序》的思想渊源及动机,从而揭示阮元以否定《兰亭序》来动摇二王在书法史上的权威地位,为在二王之外另辟新境寻找理论支撑。他的兰亭观始终与南北分派及碑学思想交织在一起,成为他书学思想的一个重要组成部分。同时本文客观地认为阮元否定《兰亭序》的论据不足,但他为清代碑学所起的推波助澜的作用是不可忽视的。

[关键词] 阮元 兰亭序 辨伪 清代碑学

一、清代中期以前的兰亭观

东晋永和九年(353)暮春之初,王羲之等42位佳士良朋在绍兴兰亭饮酒赋诗,留下了一段脍炙人口的佳话,王羲之即兴而作的《兰亭序》从此成为人们心目中的名作经典,并被誉为“天下第一行书”。千百年来,人们对其抚掌称善,成为书法史上帖学一脉书家的重要师法对象。

关于《兰亭序》的记载,始见于唐代。何延之的《兰亭记》讲述了“萧翼赚兰亭”的故事,从此广为流传。《兰亭序》征入内府后,因原迹仅为皇上及近臣数人得观,所以唐太宗命搨书人赵模、韩道政、冯承素、诸葛贞等四人各搨数本,以赐皇太子、诸王及近臣,于是民间的各种摹本、临本、刻本不断涌现。由于唐太宗的喜爱,初唐书坛崇王之风盛行,一时人们学习行书都以标榜王羲之为荣。孙过庭《书谱》称《兰亭序》为“真行绝致者也”,可见唐代书家的敬佩到了无以复加的程度。而真正以科学的态度来研究《兰亭序》的,当始于宋代,因为宋代掀起了刻帖的高潮,《兰亭序》刻本数以百计,但鱼龙混杂、良莠不齐。鉴于这种形势,学者们开始对《兰亭序》的版本钩沉探赜,桑世昌的《兰亭考》便详尽地考证了《兰亭序》的各种版本及其著录、流传情况。人们也开始对《昭明文选》不收《兰亭序》文、《淳化阁帖》不刻《兰亭序》帖作过许多推测,陈谦云“感事兴怀大悲,萧统所不取”,陈虚中云“天朗气清自是秋景,以此不入选”,陈正敏云“丝竹管絃亦重复”,欧阳修认为《淳化阁帖》所选均是内府真迹,“然独《兰亭》真本亡矣,故不得列于法帖以传”,他们对《兰亭序》深信不疑,没有一人对其是否为王羲之所书表示过怀疑。宋代书家崇尚《兰亭序》的风气也极为盛行,苏轼、黄庭坚、米芾无不浸淫于此,《兰亭考》卷九载黄庭坚自语:

山谷游荆州,得古本《兰亭》爱玩不去手,因悟古人用笔意,作小楷日进,曰:他日当有知我者。

元代的《兰亭序》刻本虽不多见,但前代的各种版本流传有绪。元代书家在赵孟頫的影响下,对此多推崇备至,赵氏更是心慕手追,他一生临习有数百本之多,且一跋再跋,在《兰亭十三跋》的第六跋中,他说:

学书在玩味古人法帖,悉知其用笔之意,乃为有益,右军书《兰亭》,是已退笔,因其势而用之,无不如志,兹其所以神也。

明代书家对《兰亭》的态度依然如故,80岁的文徵明怀着崇敬的心情写有《重修兰亭记》,董其昌钟情《兰亭序》,一生也多次临写,他甚至认为各种搨本都好:

《兰亭》无下榻,谓其真迹既奇绝,摹刻虽失真,亦各有所近,如得肉得骨之论。

对于《兰亭序》的推崇,自唐以来一直到清初几无异言,虽对其版本颇多聚讼,对其艺术价值则没有否定,而对其审美标准也成为一种恒久不变的定式,千百年来人们的兰亭观却如此惊人的一致,人们奉《兰亭序》为书法圭皋,从中学习王羲之的书法技巧、领会王羲之的书法精神,并从此延伸和演绎出若干支脉,就连清初开碑学思想之先的傅山谈起它也无比激动:

真行无过《兰亭》,再下则《圣教序》,两者都无善本,若必求善本而后临池,此道不几乎息耶?近来学书家多从事《圣教》,然皆婢作夫人。《圣教》比之《兰亭》已是辕下之驹,而况屋下架屋,重儓之奴。

书家们之于《兰亭序》,是出于一种近乎神圣的崇敬心理,这种观点直到清代初期才略有私下的改变,以郑簠、金农等前碑派的实践为前提,金农虽在乾隆元年有鲁中杂诗:“会稽内史负俗姿,字学荒疏笑骋驰。耻向书家作奴婢,华山片石是吾师。”但他在刻《冬心先生续集》时却未予公开。可见对于以二王为代表的帖派的反叛在当时并未白日化,从中可以看出人们对王羲之的崇拜在逐渐减弱,对《兰亭序》的热情在逐渐淡化,至于《兰亭序》是否为王羲之所书仍无一人提出疑义。

二、从阮元的题跋考察其兰亭观

1965年5月21日,郭沫若在《光明日报》上连载《由王谢墓志的出土论到兰亭序的真伪》,否定王羲之书《兰亭序》的可能,引起了书法界的震动,一场“兰亭论辨”揭开了序幕。否定方除郭沫若外,有王一羽、龙潜、启功、于硕、徐森玉、赵万里、李长路、史树青等,肯定方有高二适、章士钊、严北溟、唐风、商承祚等,其后的几十年中,不断有学者从多学科、多视角提出自己的观点,《兰亭序》的聚讼一直没有停止。章士钊说:“《兰亭》为吾国古书剧迹,千余年来,人无间言,独至清末,有广东书家李文田提出异议。”

郭沫若在文中支持了李文田的观点,于是今人多将李文田视为否定《兰亭序》的第一人,其实在李文田之前的阮元早就提出疑义。

阮元(1764—1849),初字梁伯、后字伯元,号云台(一作芸台),又号雷塘庵主、揅经老人、节性老人、颐性老人、怡志老人、北湖跛叟等。江苏扬州人,籍贯仪征。乾隆五十四年进士,生历乾隆、嘉庆、道光三朝,官至浙江、河南、江西巡抚,湖广、两广、云贵总督,兵部、礼部、户部、工部侍郎,体仁阁大学士,太子太保,致仕归田后又晋加太傅衔,卒谥文达。阮元为清代著名学者、乾嘉学派的最后重镇,他的《南北书派论》、《北碑南帖论》成为清代碑学正式形成的标志。著有《揅经室集》。

阮元《揅经室集》中收有一则题跋,开始公开明确否定《兰亭序》为王羲之所书。

此砖(指晋永和泰元砖)新出于湖州古冢中,近在《兰亭》前后十数年。此种字体乃东晋时民间通用之体,墓人为圹,匠人写坯,尚皆如此,可见尔时民间尚有篆、隶遗意,何尝似羲、献之体!

其后,阮元《揅经室续集》中又收有一则题跋:

王著所摹晋帖,余旧守“无征不从”之例,而心折于晋宋之砖,为其下真迹一等,古人不我欺也。试审此册内永和三、六、八、九、十年各砖隶体,乃造坯世俗工人所写,何古雅若此。且“永和九年”反文隶字尤为奇古。永和六年王氏墓,当是羲之之族,何与《兰亭》决不相类耶?

此外,甘熙在《白下琐言》卷三第四十六则中又有记载:

乙酉(道光五年,1825年)仲冬,祺仁伯兄摄宝应学篆,过扬州,于市上得晋砖一块,其文曰:“永和右军”四字,在篆隶之间。时仪征阮公总督云贵,同里汪梧山刺史选授鹤庆州篆。家大人以拓本从汪刺史寄呈于公,为跋一则,由滇寄还。跋曰:“余固疑世传王右军书帖为唐人改钩、伪托,即《兰亭》亦未可委心,何况其余,曾以晋砖为证,人多不以为然。贵耳贱目,良可浩叹。顷从金陵甘氏得‘永和右军’四字晋砖拓本,纯乎隶体,尚带篆意,距楷尚远。此为彼时造砖者所书,可见东晋世间字体大类如此。唐太宗所得《兰亭序》,恐是梁、陈时人所书。欧、褚二本直是以唐人书法录晋人文章耳。”予屡曰学者当得古人之益而不为古人所愚,此类是也。阮公所论,真发前人所未发者。

此跋在阮元《揅经室集》中未载,因《揅经室集》刻成于道光三年(1823),而此跋题于道光六至十年阮元任云贵总督期间。

阮元否定唐太宗所得《兰亭序帖》的原本是王羲之所书,依据只有一个——晋砖。他认为王羲之的书法应与同时代的砖文风格一致,即认为王字应有隶意。用我们今天的眼光来判断,这种立论显然是极不科学的,其实他所找的这种参照物就其本身而言就不具有可类比性,虽然一个人的风格或多或少要打上时代的烙印,但也受其特殊性的局限。郭沫若用东晋墓志作参照物与阮元用晋砖作参照物如出一辙,以下层工匠的字与上层文人士大夫的字相比较,其结论是必然要大打折扣的,再说“铭石书”和“稿书”又不属同一类,本不能类比,更何况是作为书法大师的王羲之,在书体演变的关节点所创的一种“新体”,具有更大的特殊性,这是八砖吟馆主人阮元独锺晋砖而忽略的一个重要环节。他不是不懂书体的流变,他在《晋永和泰元砖字拓本跋》中就论述得相当精辟,但与前论自相矛盾,他的这段话正好可以用来驳倒他自己的论点:

羲、献之体乃世族风流,譬之麈尾、如意,惟王、谢子弟握之,非民间所有。但执二王以概东晋之书,盖为《阁帖》所愚蔽者也,况真羲、献亦未必全似《阁帖》也。

既然他承认王氏的“新体”当时仅在王、谢门中和士大夫阶层传递,民间并未流行,那么造砖人带有隶意的“旧体”何以能与王羲之完全舍弃隶意的“新体”相提并论呢?如果说以二王概东晋之书是因《阁帖》所囿,那么反过来阮氏以晋砖概东晋之书便是为“尚碑”所迷。

他在《复程竹盦编修邦宪书》中阐述南北派观点时,也留下了与上面同样不攻自破的把柄,这是他没有料想到的,他说:

终唐之世,民间劣俗砖石,今存旧迹,无不与北齐、周、隋相似,无似《阁帖》者,无似羲、献者,盖民间实未能沿习南派也。

既然民间未沿袭南派,而将属南派的《兰亭序》与属北派的砖石相类比,自然对不上号。

阮元不同于李文田,他虽然否定《兰亭序》为王羲之所书,但没有否定《兰亭序》文,郭沫若支持李说,竭力否定序文为王氏所撰,认为其中悲观的文辞不符合王羲之的性格,认定“《兰亭序》悲得太没有道理”

,而阮元在一则跋文中谈到《兰亭序》时,是肯定王羲之当时有这种心情的,他说:

永和八年秋,殷浩北伐无功,再举进屯泗口。羲之移浩书曰:“区区江左,力争武功,非所当作。莫若退保长江,引咎责躬,与民更始,以救倒悬。若犹以前事为未工,复求之于分外,宇宙虽广,自容何所!”浩不能从,遂有九年秋七月之败。《兰亭序》作于浩屯泗口之后,败走谯城之前,其忧国之心含于文字之内,非徒悲陈迹也。

三、否定《兰亭序》的思想渊源及其目的

阮元怀疑和否定《兰亭序》的这些想法,是不是他一时的突发奇想呢?我们从整个清代的学术背景来考察,是确有其渊源的,并不显得突然,清初考据学的兴起,大批学者钻入了故纸堆,经学一度盛兴,对于经学家的阮元对《兰亭序》提出疑问,这与乾嘉经学的“疑古求真”精神完全合拍,梁启超说:“清学家既教人尊古,又教人以善疑。”

况且《兰亭序》历经千年,迷雾重重,让人匪夷所思,既有《昭明》不选、《阁帖》不刻之疑在前,又有王字应存隶意之想,再有金石碑版出土之佐,加上职业考据之癖,这种怀疑也就在情理之中了。

从书法界来看,清初以后人们渐渐减弱了对《兰亭序》的迷信,金农已有不学二王学民间的思想,并从他的实践中表现出来,这不能不说对阮元否定《兰亭序》有着潜在的影响。清代学术的大环境和书法界的小环境都无不在往着一个方向发展,二王权威地位的削减是迟早的事,阮元的思想是顺应潮流的,他既是潮流中人,又在领导潮流。说他领导潮流,是因为他有发前人所未发之思想,使得他的理论能够指导着人们的实践,并加速了碑学的发展进程,但他这一切都并没有逆潮流而行。

既然阮元不是突发奇想,那么在他那个时代有没有人有这种思想抑或是闪念呢?他究竟有没有在学术交游中受到周围人的影响呢?对于这个问题,我们先读一读汪中《述学》中的一段话:

吾友赵文学魏、江编修德量,皆深于金石之学。文学语编修云:南北朝至初唐,碑刻之存于世者往往有隶书遗意。至开元以后始纯乎今体。右军虽变隶书,不应古法尽亡。今行世诸刻,若非唐人临本,则传摹失真也。

看来赵魏也对王书产生过怀疑,我们必须先弄清赵魏是何许人也:

赵魏(1746—1825),字恪生,号晋斋,人称赵文学,浙江仁和人。曾于乾隆六十年约至嘉庆二年(1795—1797—)在阮元幕府助其校订《山左金石志》、《七经孟子考文》,并辑《两浙金石志》等。赵魏长阮元18岁,入阮元幕府时49岁,时阮元32岁,仅靠年龄是不能说明谁影响谁的。我们再来考察一下赵魏对江德量讲这段话的最低下限,必在江德量的卒年乾隆五十八年(1793)之前,此前赵魏尚未入阮元幕府,赵魏不可能受阮元影响,赵魏在乾隆六十年(1795)入阮元幕府后,很有可能与阮元谈及过此事,应该肯定阮元或受赵魏影响,或与其观点一致,至少在当时有这种想法的不止阮元一人。赵魏虽略早于阮元认为王字应存隶意,但他怀疑的不在原迹是否为王羲之所书,而是怀疑行世的各种刻本“若非唐人临本,则传摹失真也”,即使说阮元受其影响,我们仍然可以认为阮元是否定《兰亭序》为王羲之书的第一人。

此外,阮元本人又精通校勘学,对于古籍版本的真伪、优劣有精深的研究,对《兰亭序》原本的怀疑和对摹本的苛求自然出于他的职业敏感。尽管如此,他对《兰亭序》的版本仍有混淆不清之嫌。

关于《兰亭序》的版本,自古以来虽多聚讼,但基本已清晰,历史上对《神龙本》曾有《唐摹兰亭》、《冯摹兰亭》、《神龙半印》、《褚摹兰亭》等多种异名,今人所谓《神龙本》其实和阮元所谓《神龙本》不是指的同一个本子,今人通常所谓《神龙本》是指兰亭八柱本的第三本冯承素摹本(有神龙半印),而阮元所谓《神龙本》非指八柱第三的冯摹,也非指八柱第二的褚临(因此本无神龙半印,不能称为神龙本),而是指《秘阁本》(即《神龙伪印本》),但实际上说的是王文惠家藏黄绢本,阮元多次提及“率更之《定武》、登善之《神龙》”,这是清人的普遍说法,清初陈奕禧(1648—1709)就有“《定武》欧摹、《神龙》褚摹”的说法。翁方纲(1733—1818)在《苏米斋兰亭考》中,除沿袭明以来约定速成地将《定武》视为欧临以外,也错误地将《秘阁本》视为《神龙本》,并归于褚遂良名下。翁方纲是根据米芾“褚本有钩填极肖者,也有随意自运者。”殊不知前者的“褚本”是褚遂良检校本,非褚遂良摹本,《兰亭考》卷五中也引了米友仁一段跋:“唐太宗得《兰亭》,命冯承素、诸葛贞之流双钩模赐左右大臣。昨见一本于苏国老家,后有褚遂良检校字。”

翁方纲和阮元所指“虽临王书,全是褚法”

的“褚本”,实质上是《王文惠本》(也称《唐绢本》,褚临本中的一种,后有米芾跋。传为褚临本的版本极多,翁方纲将《秘阁本》、《王文惠本》混为一谈)。《王文惠本》虽传为褚临,但不能称为《神龙本》。阮元视翁方纲为师,执弟子礼,且交谊甚深,自然受其影响。阮元的好友梁章钜(1775—1849)也在《退庵随笔》中说:“今世所传《唐绢本》,褚临也,《定武本》,欧临也。”

可见他们所谓《神龙》即指王文惠家藏黄绢本。由于他们在学术界的地位,于是欧之《定武》、褚之《神龙》成为清人公认的《兰亭》两大流派。且不论“欧之《定武》”

之说是否可靠,实际上“褚之《神龙》”之说已差之毫厘而失之千里。

阮元对于《兰亭序》的观点已经很清晰了,他承认王羲之写过《兰亭序》,而否定唐太宗所得到的是真本,后人所见到的各种拓本都不足为信,各种摹本、临本更是掺入己意,他在《王右军兰亭诗序帖二跋》中写道:

王右军《兰亭修禊诗序》,书于东晋永和九年,原本已入昭陵,当时见者已罕,其元本本无钩刻存世者,今《定武》、《神龙》诸本,欧阳率更、褚河南临拓本耳。夫临拓之与元本,必不能尽同者也。观于欧、褚之不能互相同,即知欧、褚必不能全同于右军。真《定武》本余惟见商邱陈氏所藏一卷,余皆一翻再翻之本。真《定武》虽欧阳学右军之书,终有欧阳笔法在内,犹《神龙》本之有河南笔法也。

他还有一种无人敢道的想法,认为欧、褚的临本超过王羲之的原本:

《兰亭帖》之所以佳者,欧本则与《度化寺碑》(按:应是《化度寺碑》)笔法相近,褚本则与褚书《圣教序》笔法相近,皆以大业北法为骨,江左南法为皮,刚柔得宜,健妍合度,故为致佳。若原本全是右军之法,则不知更何景象矣!

昭陵《禊序》谁见原本?今所传两本,一则率更之《定武》,一则登善之《神龙》,实皆欧、褚自以己法参入王法之内。观于两本之不同,即知两本之必不同于茧本矣。若全是原本,恐尚未必如《定武》动人,此语无人敢道也。

他首先承认《兰亭》佳,之所以佳,是因为欧、褚临得佳,他这样用欧、褚来否定《兰亭序》的观点,只要我们稍动一下脑筋就会发现,他的目的也是为推出北碑而寻找借口,这样,他让我们千百年来一直为之激赏的《兰亭序》一下子变成了北派,我们欣赏《兰亭序》,实际上是在欣赏欧、褚的北派,而非真正的王羲之的南派,于是名正言顺地来动摇王羲之帖派在人们心目中的地位。同时他又将欧阳询、褚遂良列入碑派,为碑派能稳住根基寻找支撑。由此可见阮元在推出碑派时,有两个重要现象,一是他仍以借助“借古开今”为手段,他们不承认王羲之古,而是认为他们不够古,要从王羲之以前的秦砖、汉瓦、魏碑中去寻古;二是他仍要以名家来标榜,尽管前碑派中的郑簠、金农已有不学名家、而学民间的实践,可见在当时并没有被人们普遍接受。

可以看出,阮元在否定《兰亭序》时所列举的版本是有选择的,他选择了临本,而没有选择摹本,冯承素摹本历来被视为最接近原本的唐摹善本,双钩填廓的摹本是当时的一种复制技术,故摹搨高手都是职业人员,而非书家,书家的临本(包括传为欧临和褚临,抑或赵临和董临)都融入了作者的主观意识和个性特征,并不能真实地反映王羲之书法的原貌,用临本来揣度《兰亭序》已隔一层。是不是阮元不知道冯摹本呢,显然不可能,我在考察中发现28岁的阮元在参与编修《石渠宝笈》时就见过冯摹本,他在《石渠随笔》中就记载他亲眼所见冯摹本有神龙半印,可见其选择是带有偏见的用意。

他的兰亭观同他的碑学思想一脉相承,也与他的南北书派观不可分割。尽管阮元否定《兰亭序》的论据很不充分,但他动摇了二王的权威地位,于二王之外另辟新境,在金农等前碑派实践在前的基础上,作为学术界的泰斗从理论上公开予以肯定和支持,并第一次给北碑以重要的地位。他的思想首先影响了他的朋友和学生,钱泳、梁章钜、黄易、何绍基、陈鸿寿等,并逐渐扩散开来,无疑加速了碑学的发展进程,为清代碑学风气的早日到来起到了推波助澜的作用。