| 人物简介 | 作品欣赏 | 相关文章 |

率真入书化质实

作者:陈燮君 转自东方网 2004-11-25

胡问遂先生离开我们已有五个春秋。为了缅怀先生的书坛文业、高风亮节,国内以及远在异国他乡的众多学生精心策划“胡问遂书法纪念展”,展示先生历年书法佳作,同时展出部分学生的优秀书法作品,并出版图录,予以传承。

一位书法家,在世的时候以书品和人品誉满书坛,离别同道和学生以后,大家感到仍在身旁,风范依然,神韵长存,精气催人,这并不容易,但是胡先生做到了。五年来,每次重入胡先生的客厅、书房,都有这样的感受。一位书学教育家,在世的时候曾牵动千万只习字之手,升华千万人的书法审美情趣,逝世以后,千万只习字之手和千万人的审美情趣依然不离笔墨纸砚,并和先生的书道墨论汇聚成壮丽的水墨轨迹、文化风景,这并不容易,可是胡先生做到了。五年来,每次目睹书艺大展和上百学子舒心挥毫的书坛盛事,都有这样的感悟。一位文化人,在世的时候以饱满的文化热情打动了一座城市、一个书坛、寻常百姓、千家万户,离开大家以后,城市、书坛、寻常百姓家以各种文化方式把这种文化行为化为城市的文化记忆、生活的文化积淀和书坛的延续历史,这并不容易,然而胡先生做到了。五年来,每次在城市的文化律动、生活的文化风采和百姓的文化追求中发现了胡先生的书论墨香及其文化滋润,都有这样的领悟。

胡问遂先生生于1918年,出生于文人辈出的浙江绍兴,耳濡目染于大家墨韵,潜移默化于书道帖学。胡先生作为书法主体,胡先生的书艺实践及其书道探索,已进行了成功的文化积累,给我们一系列深沉跌宕的文化启迪。

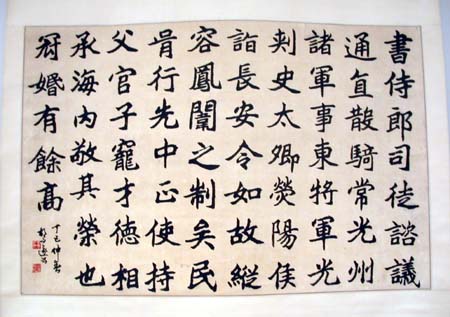

书品与人品并重,为其一。胡先生重书品,更重人品。他一生勤勉,从小在方砖上挥毫练字,把颜真卿的《麻姑仙坛记》放成径尺大字而日临百字;以“书不惊人死不休”而暗中自励;用四年时间临了颜真卿《自书告身》一千余遍;“为了谙熟技法,天天挥毫达十个小时,一天需用毛边纸一刀”。他真诚相待,在书房中常年挂上“严以律已,诚以待人”的自勉联;学生有求必有助,辅导之中见真诚;他把“率真”两字印上了《胡问遂书法集》的封面,以示书艺以“率真”为文化定向,他引领了“率真入书化质实”的艺术实践;当申城大型文化设施落成,他总是奉献墨宝以示祝贺。他以情动人,说得十分精辟:“书法艺术的高尚之处,正是在于一个''''情''''字。细想起来,这才是法外之大法,乃是艺术的真谛所在。这里寄语后学,切切不能忘记这一点。”他以情入书,虽厚凝雄浑却情真意切。他平和简静,孜孜以求而从容不迫,开拓“自家风貌”而水到渠成,险而不怪,平而不颇,聚墨不狂,结体不野。

师道与书道并蓄,为其二。胡先生在谈学书经历时曾感叹年轻时“苦于不得名师指点,只是遵着民间的习俗方法”,“因而久久徘徊于书法门外”。“为了学书,到处寻师访友,其间虽然也接触到一些当时的名家,但遇到之后,总有非为良师之叹。然而良遇不负苦心人,一直到三十四岁这年,终于遇到了名望卓著的大书法家沈尹默先生。”很快,胡先生在沈先生的“独特而又严格的教育方法中书艺日进”。在师道中求书道,是胡先生的成功之法。他悉心地从沈先生的书艺生涯中寻觅书道之导、艺术规律。他惊喜地发现了沈先生的书艺屐痕中四个时期的演进过程及其艺术特征:三十岁以前由叶蔗田所刻耕霞馆帖及邓石如篆书张子西铭入手,稍后改习汉隶和北朝碑版,养育了其时清圆秀润的书风。三十岁到五十六岁这一时期,专精博览,自文衡山、米南宫,经过智永、虞世南、褚遂良、怀仁等上溯二王父子,同时遍临褚遂良所书各碑,也间或临习陆柬之、孙过庭、贺知章、杨凝式、李建中、薛绍彭、赵孟頫、鲜于枢诸名家墨迹,尤其对唐太宗温泉铭用过一番功夫,因而酝酿成一种清劲雅健的特有风格。五十七岁至七十岁这一时期,开始临写兰亭和褚字大字阴符经及柳书李晟碑、欧阳信本、颜鲁公、怀素及宋之蔡、米、苏、黄诸家。尤得力于欧阳、怀素两千文,融会贯通,妙集众长。七十岁后又复遍临北碑、隋、唐碑版,晋、唐、宋、元名家墨迹。对郑文公、鲁公画赞、虞恭公、道因碑等用力尤勤,可谓思虑通审,从所欲,而人书俱老矣。胡先生曾从沈先生的《草书曹孟德诗》和《行书陆务观诗》等作品中揭示沈先生书道中秀润峻快、清圆明丽、苍劲朴厚、笔透纸背、一线抽锋而俨然莼丝、简澹天成而映晋宋人韵致、字势转左侧右而皆随映带而生、结体大小参差而疏密互见的艺术特点。胡先生在书坛崛起后,以更大的文化热情给予后学“师道”与“书道”。寻师不易,学生寻上门来,他总是耐心施教;觅“书道”更难,他和盘坦陈书学之道。在方法论上,他提倡习古人之法而不囿于古人之法,虽要追求“察之尚精,拟之贵似”,却又要凸显“遗貌取神”、“濯古来新”。在姿势上,他认为写字要有正确的姿势,写字一点一画皆须全身力到。胸张背直、通身力到才能求得龙腾虎跃、气象万千之势。在执笔上,他强调指实掌虚腕平。指实为松紧适度,掌心既虚,手掌还要尽可能竖起来,腕平则笔管自然向左侧偃。管稍向左侧偃,笔落纸时即成逆锋,锋逆乃得正。在运腕上,他倡导腕随已意左右,又不无病呻吟,作书运腕骨力丰,腕力遒时字始工。在用笔上,他指出历来书家都以圆笔为重,固然,圆笔的秀美不可偏废,但方笔容易创新,方笔的明快劲拔,更容易体现我们的时代精神。在结体上,他直言:“一点成一字之规,一字乃终篇之准,这才叫结构。结构是字的形态,一点一画联起来叫结构,拆开来是用笔,没有一个字没有笔的运用,也没有一笔不在字的结构之中。结字变化的道理依据开合张弛、虚实疏密的辩证统一和矛盾运动。讲结构不讲势是舍本逐木,不言势则结构纵巧丽实为无情感的机械拼凑,无上下相承、左右映带、气脉通联之意势。在临帖上,他有时备有两册所临之帖,完整本以观通篇气息,剪开本以便逐字玩味。他认为临帖中的读帖很重要,读帖是对帖的认识,理解多少才能表现多少,而认识要经多次反复才能提高。临帖五阶段为读、临、背、核、用,理应环环相扣、整体统一。作为书法艺术,要做到“入帖”与“出帖”的结合。入帖并不太难,只要勤学完全可以学会。出帖则意味着成家,就是说要自成一家之法,至少要形成自己的风格和面目,这个难度当然很高。如何“出帖”,他指出了六条通途,即破立重思想,剖析在精研,势变形自异,是损必有增,增损有极限,功夫在诗外。

书艺与书史相兼,为其三。胡先生兼收书艺之得、书史之鉴,并蓄书史中的人之睿智、书之思想、艺之精湛、法之通达、帖之雅妍、碑之朴茂。胡先生始终把书史的探索作为书艺递进的重要文化背景。有时,笔者在讨教胡先生学书之道时,他甚至说书史探索本身就是学习书艺的有机组成。晋唐宋元之前,中国文字——汉字已从殷商时代的甲骨文,经周、战国的大篆,进而至秦的小篆、汉的隶书,又进一步演变为隶草——章草。魏晋南北朝书法的重大突破,是使中国书法向“点画自如、超逸流便、崇尚风韵的楷书、行书和草书”长驱直入。一般认为以王羲之为历史性标志,完成了书体演变史上最终的一大变革。书史绵延,可谓晋人尚韵,唐人尚法,宋人尚意,元人尚态。胡先生在许多著述、讲稿中探研书史,建树书论,《魏碑讲稿》、《谈谈行书》、《试论颜真卿的书法艺术》、《宋、元书势》、《<米芾书翰墨迹>简介》、《自成一家始逼真——谈谈黄山谷的行书》等都纵横说史、以史评家。其实,胡先生学书过程亦是对中国书法史的不断认识、出入与驾驭。他从柳入手,转学颜真卿,继习褚遂良等。他从颜真卿《东方朔画赞》、《麻姑仙坛记》中得其用笔圆润、体态敦实,从褚遂良《尹阙佛龛碑》中得其端庄缜密,从褚遂良晚年杰作《房梁公碑》中得其飘逸秀雅,进而把颜字的庄实和褚字的妩媚融于一体。他临米帖,总结米字用笔规律:提处细若丝发,圆润遒劲,按处中锋直下,沉着不滞;结字能因势生形,熟而不俗,出乎自然。欹斜正侧,生于笔势之左转右侧。偏侧之势,生跌宕之势。芾书之所以超迈飞动,徐得笔外,又每以颠侧笔顺,求字势之倾斜,出似欹反正之效果。他学米帖,又掺杂苏东坡的墨气淋漓,黄山谷的沉着痛快,以佐枯中见润、柔里带刚、缓急从容、随意豁达的书风。他从学右军七世孙智永的《千字文》墨迹入手,继而遍临古人学王高手的书法,诸如李北海、杨凝式及宋四家等,旁敲侧击学王字,意态从容习晋人,重新回头学初唐,追随欧虞求法度。学习王字之后,胡先生大有登高望远之感。他认为,王书点画骨力劲健,起落转侧,如断金切玉,干净明丽;结体则似欹反正,若断还连;疏处不觉空阔,密处间不容光。写行书而有极深的楷书功夫,故端严平实,又具备娴熟的草书笔势,因此虽工不板,动而能静。王字最大的特点,是没有过与不及的习气而自成面目。历史上许多书家往往得到王字之长处而发展成自家。如欧阳询得其骨,虞世南得其和,褚遂良得其逸,颜真卿得其筋。胡先生经反复实践、深思熟虑、巧集众长、出入翰墨后,选定了自己敦厚质实、宽博雄健之路。为了显自家之长,他又开始涉趣于北碑,《张猛龙》、《高贞碑》、《崔敬邕》、《崇高灵庙碑》,尤其是《郑公文》、《始平公》、《魏灵藏》,古人的浩然之气荡涤胸怀,宏肆之态生于笔下。他的草书则以习大草为主,取张旭的遒健挺劲的笔致、怀素的流畅无羁的气势。他力求真书中笔势纵横不乏行意,行草书中自然淳朴而不失真趣。胡先生以史导艺,学史立论,辨史说今,自成大家。胡先生留给后人的,是一大笔精神财富和享用不尽的书艺瑰宝。

(作者是上海市文化广播影视管理局党委书记、上海市文物管理委员会常务副主任、上海博物馆馆长)