| 书法入门首页 | 准备 | 楷书 | 隶书 | 行草 | 篆书 | 硬笔 | 书法故事 | 书家必携 | 装裱艺术 |

古代碑刻的书丹、摹勒与镌刻

书丹与摹勒是古代两种不同的上石方法,一般碑刻是直接书丹,刻帖则是摹勒上石或上木。

一、书丹

“书丹”也称“用丹”,就是用毛笔蘸朱砂直接在碑石或其他器物上书写。书丹的工序一般是:首先将碑制好磨光后,涂上一层墨色,然后按碑的文字多少,计算好行数,打成格,书者用红色朱砂直接在格中填写文字,写完即可奏刀刻之。之所以用朱砂书写,主要有两个原因:一是朱砂写在光滑的石面上,不流不走,写成什么样就是什么样,具有很好的稳定性,能够准确地再现书写的痕迹。而用墨汁书写的效果就要差一些,墨汁不仅容易流淌,而且还会向笔画的中间聚拢收缩,难以保持笔触原形,最后呈现的笔画总是比实际写的细瘦。二是书丹的目的一般是为了镌刻,用朱笔书写主要是因为红色鲜艳醒目,容易与石面颜色区分开,镌刻起来更为方便。

书丹究竟起源于何时,目前还不太清楚,不过产生得很早是可以肯定的。据考证,甲骨文就是先书后刻,而且从出土情况看,确有朱书或墨书未刻的情况,这说明最晚在殷商时期,书丹技术就已经很常见了。秦、汉以后,石刻文字空前发展,书丹自然就用在了碑石上。相传为李斯书写的秦始皇诸刻石,虽无李斯书丹上石的记载,但可以想象,如此巨大的石头,要做到文字布局严谨,整齐划一,是不太容易的,不可能直接凿刻,必是预先在石头上书丹的。《后汉书·蔡邕传》中则有蔡邕书丹的明确记载:

熹平四年,奏求正定六经文字,灵帝许之,邕乃自书丹于碑,使工镌刻,立于太学门外,于是后儒晚学,咸取正焉。及碑始立,其观视及暮写者,车乘日千余两。填塞街陌。

从文献记载及出土实物看,唐代以前,石刻文字一般都是直接书丹。清代河南洛阳出土的曹魏时期的《王基断碑》,刚出土时碑的上下各有一些文字 朱书未刻,清晰可读,可惜当时未加保护,朱字不久便磨灭了。后有人见到拓本只有半截文字,便以为原石半截断失,所以称之为“断碑”。其实原石完好,只是其中部分文字丹书未刻。

《东武侯王基断碑》原石

《东武侯王基断碑》墨拓 108×92cm 北京翰海拍卖有限公司2005春季拍卖会古籍善本

《东武侯王基断碑》高135厘米,宽99厘米,厚22.5厘米。碑文19行,每行行末均空五格,前三行行首空一格,之后各行行首空两格,大概内容为曹魏时期王基的家族世系、官职及薨葬年月。书法上,其字形方整,结构疏朗,笔法峻劲,波磔飞动,风神秀逸。

除此之外,还有很多书丹的实物遗存。20世纪30年代,在吐鲁番盆地的高昌地区发现了一百多方砖墓志,其中大部分都是朱文书写,尚未镌刻,《王阇桂墓志》就是其中的一方,上面的朱色字迹清晰可见。

《王阇桂墓表》砖,朱笔,纵35.3×横36×厚3.7厘米。北京故宫博物院藏。 高昌延寿十三年(唐贞观十年,636年),朱书六行五十四字。

【释文】延寿十三年丙申岁二月朔辛酉四日薪除甲子,交河郡民镇西府兵将王阇桂遇患殒丧,春秋七十有二,以虬车灵殡葬于墓。王氏之墓表

二、摹勒

上石的另一种方法是“勾勒”,也称“摹勒”、“模勒”或“勒”,就是描摹复制的意思,但这种描摹复制不同于一般的真迹复制。常见的在纸张或绢帛上的描摹复制我们称之为'揭',而不称为'勒',只有将墨迹描摹复制到金属或石、木等器物表面时才称为'勒'。这一技术大约产生在隋唐时期,可能是随着刻帖的产生而推广的,刻帖都是采用摹勒之法上石的。

勾勒上石的过程大体是:先将透明纸蒙在墨迹之上,按透映过来的字迹,用细笔勾勒字的外轮廓(也称为'双钩'),然后把朱砂或银殊用水调和,在纸背再次将字的轮廓勾勒一遍。将备刻的石面或木板染黑并涂一层薄蜡,将透明纸上钩有朱色字迹的一面贴在石上,再在上面叠放数层纸, 压毡后用木槌或石块均匀研磨使银朱粘在石面的薄蜡上,从而使碑面显示出清晰的字画。所以,勒石有时也称“朱背”或“背朱'。摹勒对操作人员的技术要求很高,一般由专业人员完成。

《唐怀仁集王羲之圣教序》,是怀仁集王羲之字而成,将王羲之书迹一一摹揭在纸上,然后勾勒上石,所以碑的末尾题曰:诸葛神力 勒石、武骑尉朱静藏镌字”。诸葛神力应该就是当时从事摹勒的专业人士,且水平相当高超。

镌刻是碑帖制作的关键环节之一,对碑帖最终所呈现的风格面貌起着至关重要的作用。好的碑帖无不有赖于刻工的精良。好的刻工,下刀合于行笔之理,不仅能尽可能地保留点画的形态,体现原迹的风神气韵,甚至还能纠正书家一时的失误,弥补笔锋的某些不足,同时表现出刀锋特有的情趣韵味。因此,刻工之于碑帖,从某种角度说,是对原书迹的再创造。有时同样的书迹,由不同的刻手镌刻,面貌会大相径庭。北魏《元晖墓志》就是一个例子。仔细观察此志,不难发现,其中文字呈现出两种截然不同的风格。靠右下方的字,刀法纯熟,线条灵动,笔画细腻;左上方的字,则刀法稚拙,线条硬朗,笔画厚重。据此推测,志石应该是由两位刻工分 别完成的,左上角为一人所刻,其他部分又是一人所刻。

《元晖墓志》,全称“魏故使持节侍中都督中外诸军事司空公领雍州刺史文宪元公墓志铭”。北魏神龟二年(公元519年)刊石,原石现藏西安碑林。为北魏书法代表作之一。书写极为娴熟自如,清雅超脱,充满了平和之气。

古代有很多专门从事刻碑的工匠,但早期碑刻大多没有留下他们的姓名,直到唐代以后,碑上才出现了'镌者'、'刊者'、'镌人'、'刊石人'、'刻石人'等字眼,这些都是民间对刻碑人的称呼。还出现了'镌玉册官'、'刻玉册官'、'刻石官'、'刻字官'等称呼,这些都是政府设置的官职,专门负责金石、玉册的镌刻。邵建初就是一位知名的唐代玉册官,刻有《圭峰定慧禅师碑》《杜顺和尚行记碑》《刘遵礼墓志》《裴休造像并金刚经》等,还与其弟邵建和一起镌刻了《玄秘塔感应碑》。

与刻碑相比,刻帖对刻手的要求更高。因为刻帖的目的是保存、传播优秀的书法作品,所以在镌刻过程中非常强调忠实原作,要求尽量表现原书迹的每一个细节,不能随意发挥。《真赏斋帖》《停云馆帖》、《快雪堂帖》等帖之所以为世所重,很大程度归功于其高水准的镌刻。《真赏斋帖》《停云馆帖》是明代镌石名手章藻、温恕镌刻,镌刻之精,一时罕匹。《快雪堂帖》是明末清初铁笔名家刘光肠所刻,时有“天画神镂”之誉,除《快雪堂帖》外,当时很多名帖都出自其手,如《琅华馆帖》《翰香馆帖》《式古堂法书》等,刻工细腻精妙,颇尽笔法。

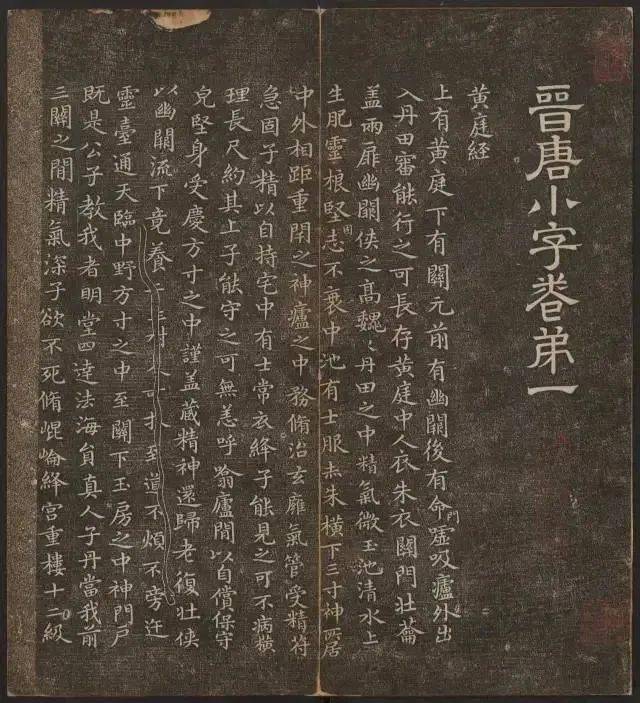

《停云馆帖》册,为明代汇刻丛帖的善本。12册,12卷全。托裱经折装,每页纵27.4厘米,横13.3厘米。每册钤“效禹审定”印,现藏故宫博物院。

闁绘鐗婂ḿ鍫㈡嫚鐎涙ɑ顫� | 闁艰鲸姊婚柈鎾嫉椤掑倻褰� | 缂佹梹鐟ラ崬鎾箹濠婂懎鍋� | 缂佽鑳堕悾婵囨姜椤掍礁搴� | 濞戞棑闄勭涵鍫曠嵁閺夋垵鍧� | 妤犵偞娼欒ぐ鍧楀蓟閵夘煈鍤� | 妤犵偛寮堕弫顔锯偓闈涙贡閸欙拷 | 缂傚啯鍨归悵顖炲捶閺夋寧绂�

Copyright© 1999-2024濞戞棑闄勭涵鍓佺矚濞差亝锛�闁绘鐗婂ḿ鍫ュ箥閳ь剟寮甸敓锟� 缂侇噮妫稢P濠㈣鎷�05039315闁告瑱鎷�